“国家秩祀有虔,首隆备物”。祭器作为统治者奉行“藏器于礼”思想的重要媒介,尤受推崇。清廷敬天法祖,遵古重礼。乾隆十三年(1748年),高宗以圜丘祀典为契机,对所用祭器大幅变革。此举不仅将清朝祭器基本定型,对《皇朝礼器图式》《大清通礼》等官修礼书的编纂影响深远,还是清帝崇儒尚礼、昭明统绪的重要体现。已有研究或以清朝礼书为对象,关注礼制变革,或以各类祭器为重点,进行个案分析,鲜少将二者联系并整体考察者。本文将着眼于祭器实物,稽考官修礼书及内廷档案,对乾隆朝祭器变革内容、制作流程、经费出入等方面加以分析,进而揭示祭器变革特点,管窥乾隆帝的礼制实践及思想嬗变。

变革内容

据《周礼》记载,祭器如以类型划分,大致包括笾豆簠簋(食器)、镬鼎铏(盛器)、尊彝爵(酒器)等。后世奉《周礼》为圭臬,广为继承。汉唐以来,以豆、笾为基本组合;宋元以降,豆、笾为主,簠、簋次之;迄及明代,以登实大羹,笾、豆实形盐、韭俎,簠、簋实黍稷稻粱,并始终以尊、爵为伴,祭器组合渐次丰富。若按质地相别,先秦时期以铜器为主,秦汉之际,陶祭器数量大增,宋代以后,多见瓷祭器。明初,祭祀从简,祭器皆为瓷质。嘉靖朝虽规定四郊祭用不同祭器,但除瓷爵尚保留三代青铜器形制外,余者仅徒留古名,用碗、盘等日常用器代替。

清初,沿用明制。康雍之际,谕令依古成造,范铜为器,但暂未涵盖全部祭器。乾隆十三年十月圜丘大祀,高宗谕旨:“朕敬天尊祖,寅承毖祀,坛庙祭器,聿既稽考古典,亲为厘定。命所司准式敬造,质文有章,精洁告备。自今岁圜丘大祀为始,灌献陈列,悉用新成祭器,展虔敬焉。”此为祭器变革的明确记录,不仅由皇帝亲自厘定,敬诚甚笃,且涉及坛庙、陵寝诸祀,范围广泛,并以此为始,垂宪后世。此番调整以金属器、瓷器为主,乾隆帝率领所司臣工一方面遵从古礼,复古成造,一方面斟酌时宜,变革创新。

(一)遵从古礼,复古成造

关于乾隆朝祭器变革情况,同一时期编纂的《皇朝礼器图式》(后文简称《图式》)为重要参考。该书为乾隆帝钦命绘制的一部清代礼器图谱,虽成书于乾隆二十四年(1759年),却收录大量“乾隆十三年钦定祭器”,可谓乾隆朝祭器变革产物。是书开篇即强调“依古改之”,书中援举《周礼》《尔雅》《汉书》为证者俯拾即是。清朝统治者不仅尝试通过图录方式复原祭器原貌,还着重强调部分器用。“酌献以爵,贮酒以尊,尤祭器之贵且重者”。尊、爵作为钦定祭器代表,引起清廷足够重视,故以二器为例,对如何依古成做,略作说明。

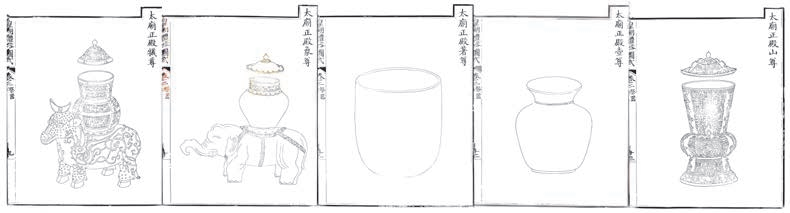

尊为酒器,因时令及祭祀对象不同,诸祀用尊有差。如夏用象尊、秋用著尊、祫祭用山尊,蕴含圣人治世,循四时而定的儒家意味。清代祭祀用尊经历以瓷尊为主向瓷、铜尊并用的转变过程。清初,未见铜尊,仅用瓷尊。雍正八年(1730年),重修阙里,颁发祭器。谕令凡祭铏、簠、簋、笾、豆、尊、爵,均照经图旧式,范铜为器。上述铜祭器现藏于曲阜孔庙内,却未见铜尊实物。雍正九年(1731年)及乾隆四年(1739年),先后著派庄亲王允禄造办文庙祭器,亦无铜尊记载,同时期《大清会典》等官书也仅见瓷尊。乾隆十三年三月,如意馆奏报:“太庙应用仪尊等五件,俟议准时,应交何处成造,再候谕旨成造。”是知,太庙五尊式样因无旧例可依,尚需等候商议。是年八月,内务府添造26件祭器内方出现牺尊、象尊、著尊、壶尊、山尊。至此,完整铜尊系统正式问世,并载于乾隆朝《大清会典则例》《图式》等官书(图一)。

图一 《皇朝礼器图式》载太庙正殿用尊

爵作为盛酒和温酒器皿,亦不可或缺。清廷陵寝致祭、坛庙祀典,皆使用该器。乾隆三十六年(1771年),内务府奏准换造东、西陵祭器,即包括爵69件,另有大小碗、盘、茶桶、节壶诸物。上述祭器多为实用器,是清帝生前的膳食用具,既有碗碟等传统食具,还包括茶桶等民族器皿。然而,“爵”明显与其它祭器格格不入,应为践行古礼的儒家祭器。

至于坛庙用爵,亦以太庙及奉先殿用爵为代表。前者用玉爵,后者用金爵,陈设数量亦有差异。玉制品惟国家祭祀方可使用,而金器为天子专享,又凌驾于诸侯所用铜器之上,可谓尊卑分明。金、玉之别,既将“天子家祭”与“国家祀典”加以区分,又具有显著的儒家等级化特征。乾隆元年(1736年),高宗特命奉先殿各香案增设爵垫,乾隆朝《御制增订清文鉴》亦增加“爵垫(hūntahan i tokton)”词条。此外,内廷档案中多次出现将瓷爵配以锦匣或木座,呈送高宗赏玩的记录。故宫博物院所藏乾隆款爵众多,玉质、金质、铜质、瓷质应有尽有(图二),足见乾隆帝对“爵”的重视。需要指出的是,明清瓷祭器中,惟有爵始终保持原有器形。乾隆帝在此基础上,另加绘饕餮纹、云纹、雷纹等夏商周时期青铜器纹样,推测亦是出于复兴古礼,追三代遗风的考量。

(二)斟酌时宜,变革创新

乾隆帝对祭器的变革创新,主要体现在瓷祭器烧造方面。以瓷为祭器的历史,源远流长。据文献记载及考古资料佐证,北宋时期已出现瓷祭器;南宋初年,宋高宗谕令坛、庙用瓷祭器皆用古制。元起朔漠,礼制多袭宋金之旧,常见青瓷牲盘及毛血盘等祭器。明洪武二年(1369年),祭器皆用瓷,但簠、簋、豆、笾等由盘、碗代替,并未依古式烧制。嘉靖九年(1530年),四郊各陵瓷祭器颜色固定,圜丘青色,方丘黄色,日坛赤色,月坛白色,由江西饶州府如式烧造。

清朝入关,百业待兴。顺治三年(1646年),曾招抚洪承畴解送南京故明内库铜、瓷祭器,可见各类祭器极为匮乏。康熙十年(1671年),清廷开始自主烧造瓷祭器,但数量不多。乾隆二年(1737年),据内务府档案记载,是时瓷祭器主要包括尊、爵、笾、豆、盘、毛血盘、羹碗几类,尚未出现簠、簋、登、铏等器。瓷祭器颜色存在黄、蓝、白釉之别,仅白瓷笾、豆、盘之属,即达千余件。瓷祭器俱交由江西烧造瓷器处唐英等烧造,烧成后赍送到京,存留内库备用。内务府不仅派专人拣选,还将可用瓷器,各择一件,以备御览,足见清廷对瓷祭器的重视。正如内务府所称“坛庙祭器,攸关甚重”,也正是基于此,方引发后期系列调整。

乾隆十二年(1747年),高宗谕旨:“朕思坛庙祭品,既遵用古名,则祭器亦应悉用古制”,礼部遵旨议定:“社稷、日、月、先农、先蚕各坛,豆、登、簠、簋、铏、尊均用陶”,瓷祭器变革正式开启。

乾隆帝对瓷祭器的调整主要围绕器形、颜色两方面进行:器形上,一改明朝瓷祭器“名不副实”现象,选取簠、簋、豆、登、铏、爵、尊等代表祭器组合(图三),参考前代礼书,如式成造。颜色上,既遵循明制,又增加祈穀、常雩用青色瓷,社稷、先农用黄色瓷。其中,祈穀、社稷,自清初即为大祀。乾隆年间,将常雩改为大祀,将先农升为中祀。对此四类祭祀用瓷的补充,既与乾隆朝祭祀等级的调整有关,也因四者皆与百姓生计紧密相连。上述祭祀用瓷的补充与强调,应为清廷践行“勤政爱民”纲领的重要手段。此外,瓷祭器内外釉色亦有所改变。明代瓷祭器外部釉色虽不同,但内壁皆施白釉。乾隆十三年定:“其笾豆尊等,面子何样颜色,里子亦要随色”。是知,此后瓷祭器内外釉色趋于一致。

图三 乾隆影青瓷祭器(1.影青登 2.影青铏 3.影青豆 4.影青簋 5.影青簠)

上述祭器变革可知,乾隆帝一方面直溯儒家礼制源头,更改明末至清初祭器名实不副现象,倡导对中原传统祭器——“尊”“爵”的复兴;另一方面审时度势,在原有礼制框架下进行合乎时代的重塑,力主瓷祭器的创新与变革。受高宗制器理念影响,清代祭器在秉承古制的前提下,注入了新的生机。此外,乾隆帝还将“遵古”与“酌今”适时调合。如其虽极力复兴用尊之制,却未将铜尊推广至全部祀典。据《图式》记载,除太庙用尊类型多样外,其他用尊仅有一款,皆与“天坛正位尊”同,即将瓷尊划而为一(图四)。这一情况虽与尊仅用于盛酒,实用性较低有关,亦反映了高宗既“酌之于古”,又“准之于今”的折衷主义态度。

图四 乾隆牺耳尊(1.白釉牺耳尊 2.铁红釉牺耳尊 3.黄釉描金弦纹牺耳尊 4.淡蓝釉牺耳尊)

制作流程

清代祭器制作流程复杂,按照时间顺序,大致包括前期设计样稿、中期专人成造、后期拣选核验三个步骤,如遇特殊情况,尚需重复调整。不同阶段各有侧重,仅依制作流程,从如式成造、专人负责、皇帝钦定三方面,陈其大概。

(一)如式成造

祭器为众器之首,意义非凡。为彰显皇家祀典的严肃性及规范性,清代统治者尤为强调“内廷恭造之式”,如“式”成造为清廷祭器制作的不二法则。据清宫器物承办机构——造办处《活记档》记载,器物样式主要有画样、木样、蜡样、合牌样、烫样和实物样等多种样稿。根据不同器物属性,或择一类样稿成造,或多种样稿互为补充。其中,画样最为普遍,且出现时间较早。雍正五年(1727年),雍正帝下令康熙朝从事瓷器烧造事务的安尚义、安歧父子将“一切图样从前所办的数目皆留与赵元,以免重复”。说明康熙年间已存有瓷器图样。雍正八年(1730年),成造文庙祭器。四配殿及十一哲前添造铜铏等器,皆依据祭器图册样式,由庄亲王允禄成造,亦为证明。

至于多种样稿混用情形,可以乾隆十三年三月至五月成造祭器为例,略作说明。该年三月二十六日,傅恒及汪由敦呈《祭器册页》,册内绘祭器12件。乾隆帝命沈源、金昆先画准样,再交造办处烫合样呈览。四月二十五日,造办处将做得木样持进呈览。五月初二日,上交坛庙祭器纸样15份,地坛、祈谷坛、夕月坛木样17份。是知,此次成造祭器使用画样、烫合样、木样等互为补充,各类样稿几经修改,最终确认后再分发有司成造。

尽管样稿确定,但在制作过程中,仍需反复斟酌。该年五月初三日,按照先期颁发样稿,造办处成造坛、庙用金爵26支,玉爵41支,持进呈览。然而,该批玉爵中除天坛、地坛、社稷坛无耳玉爵不必改造外,余下皆需按照天坛玉爵款式,陆续改做。五月十九日,司库将改做玉爵木样1件、添做金爵19支呈览,方得旨准予改做、添做。屡经调整后的玉爵、金爵还成为其他祭器的实物样本。同年六月初十日,司库白世秀将庄亲王拨来铜爵蜡样持进呈览。因铜爵蜡样体量过大,需按玉爵大小,另做样呈览。二十一日,再将庄亲王照玉爵大小所制铜爵花纹拨得蜡样及瓷爵各一持进。奉旨:“将铜爵照此样准做,其瓷爵亦照铜爵上花纹,按玉爵大小一样烧造”。不同质地的同类器相互借鉴之例,亦有实物证明。如故宫博物院所藏玉爵盘、珐琅爵盘、瓷爵盘,不仅造型相近,器表纹饰风格也如出一辙(图五)。可知,坛庙用器互为参照,斟酌调整,终成内廷恭造样式。

图五 乾隆爵杯盘(1.青玉爵杯盘 2.青花云鹤纹爵杯盘 3.粉彩紫地古铜纹爵杯盘)

(二)专人负责

样稿确认后,则进入祭器成造阶段。祭器种类有差,成造之人亦不相同。根据职责分属,大致分为承办、协办、制作人员三类。乾隆十五年(1750年),上谕:“朕敬念坛庙祭器……于乾隆十三年南郊大祀为始……其令内务府依卤簿大驾之例,按器绘图,具著体式……著庄亲王会同尚书汪由敦、总管内务府大臣德保,经理其事”。是知,乾隆十三年祭器变革主要由庄亲王允禄、刑部尚书汪由敦及总管内务府大臣德保三人负责。

庄亲王允禄,康熙帝第十六子。康熙六十一年(1722年),职掌内务府。雍正元年(1723年),袭封庄亲王。乾隆元年,总理事务,兼掌工部,食亲王双俸。乾隆七年(1742年),管乐部,仿《周礼》,着手礼乐改革。其历康雍乾三朝,身膺要职,克勤恪守,深为清帝所重。已有研究多注重允禄在礼乐、天文、数学等方面成就,对其在祭器变革上的卓著功勋却鲜少关注。允禄在乾隆朝祭器变革中的主要贡献有:

一是亲力亲为,开辟祭器成造先河。据《清宫内务府奏销档》《清宫内务府奏案》记载,雍正八年、九年及乾隆初年,允禄已多次承办烧造祭器事宜,开启仿古烧造祭器端绪。乾隆十三年祭器变革中,由他组织人员所烧铜祭器达2100余件,这些祭器不仅置于太庙、奉先殿等内廷坛庙,还发往曲阜孔庙等地,成为日后铜祭器样本,可谓昭垂后世,永传册府。

二是未雨绸缪,制定祭器修缮细则。乾隆十四年(1749年)四月,允禄遵旨为如何修缮祭器事上奏。据其奏折可知,允禄依据祭器功用及特性差异,分别制定修缮细则。建议国家坛庙祭器收归各该衙门,三年一查,如有修缮之处,须行文工部,会同养心殿造办处修理;奉先殿等处用宫廷祭器因使用频繁,一年一检,验视工作由内务府负责,具体修缮事宜由造办处承担。如此,“庶瑚琏美备,万年法物常昭金碧辉煌,圣世隆仪永焕矣”。

三是统筹全局,指挥祭器成造人员。伴随祭器制作数量遽增,日理万机的庄亲王自是无法逐一经手,故委派郎中公义、佛保等人协同办理。佛保等人不仅制作铜器娴熟,对核销用料等事宜亦是细致入微。庄亲王应心得手,事半功倍。正是得益于庄亲王的知人善用,祭器成造方得以顺利完工。

此外,尚有部分协办人员,尤以汪由敦为代表。汪由敦,雍正二年(1724年)进士,先后任职于翰林院、太常寺、礼部、会典馆等,熟谙典制,精通礼乐。汪由敦奉旨参与祭器成造,不仅呈送《祭器册页》样稿,还对祭器摆放、成造等棘手问题多加指点。乾隆十三年五月初九日,其对各坛庙用尊疏幕材质、疏幕上太平钱摆放位置及数量提出具体建议。同年九月三十日,司库白世秀再次就山尊、象尊、牺尊是否因有盖,另添做疏幕及疏幕颜色事,奉旨询问汪由敦。其回复:“添疏幕,使得须用古铜色”,乾隆帝依其建议,准用古铜色制作。前文已述,高宗欲复古成造铜尊,却因样式无考,需稽考古制,博采群经。各尊是否添设疏幕以及颜色、材质等细节,因史料阙如,更为棘手。高宗多次询问汪由敦,并依议而行,足见对其信任。

汪由敦因具有极高的儒家造诣及礼学素养,在祭器变革中深得器重。其“老诚端恪,敏慎安详,学问渊深,文词雅正”,不仅深得天子重用,还因儒学深厚,获得当朝文人认可,乃至有“公死而天下无真知古学之人”之盛誉。汪由敦为一代硕儒,确为乾隆朝祭器变革的不二人选。

造办处、三织造等内务府各职司也不同程度地参与祭器制作。其中,造办处作为成造御用器物的专门机构,贡献尤巨。该机构自康熙朝初创设以来,逐步发展壮大,下设如意馆、金玉作、铸炉处、珐琅作等。各处匠役或源自地方督抚,或由三织造推荐,皆为名家高手。以乾隆十三年执掌铜祭器成造的铸炉处郎中佛保为例,其不仅技艺精湛,熟悉铜器特性,还深惬圣心,奉雍正、乾隆二帝旨意,承担内廷鼎、炉、铜钱、铜镜等成造事宜。在佛保等人的努力下,陆续将2100余件铜祭器进呈内廷。

前引乾隆十三年造办处档案记载:“编竹丝漆器,交苏州织造图拉成做,匏爵交粤海关策楞成造”,是知三织造及榷关亦参与了祭器制造。苏州、江宁、杭州织造,统称为三织造,负责内廷及官用丝织品成造事宜,隶属内务府。乾隆帝将编竹丝漆器成造交由以丝织工艺见长的苏州织造负责,可谓专人专用。上述祭器于该年九月制作完毕,恭呈御览。高宗嘱咐有司谨慎对待,强调请笾、篚等器时,需佩戴手套,竹丝处不可蹭边,可见乾隆帝对此批祭器十分珍视。与丝竹等祭器同时制作的“匏爵”,乃祭天地用器。匏器乃粤海关本土特产,故交由该司置办。乾隆十三年十月初五日,粤海关将所做天坛金里椰瓢爵及随檀香三足座各18件送来,恭呈圣览后,即准交送天坛。

需要指出的是,玉祭器原定由造办处制作,但内务府大臣海望以玉爵工艺复杂,京城内难寻合适人选为由,请交南方制作,最终亦由苏州织造图拉负责。因工期紧张,高宗还将内府所藏玉发去做样。次年二月十七日,苏州织造方将白玉合卺爵一件,并样品送回。

此外,礼部、工部、太常寺等中央机构亦参与其中。如乾隆十三年五月初三日,工部得造办处木样3件,奉旨成造玉爵9支;同年七月初三日,太常寺读祝官查拉芬呈进金爵26支、玉爵41支。然而,上述机构成造器物却难惬圣意。乾隆帝命太常寺将呈送金爵部分舍去器耳,部分直接毁做;又斥责工部“匠役粗糙,司员亦不谙造作,嗣后如有制办重大事件,著请旨会同造办处制造、办理”。因太常寺、工部等匠役的技艺水平及审美品味均不可与承办御用之物的造办处同日而语,与前述内务府人员在祭器变革中的突出贡献相较,中央机构相关职司明显能力有限。

(三)皇帝钦定

受中原文化濡染,清帝对器物成造具有浓厚兴趣,不仅多加指点,还亲自参与设计。乾隆帝对内廷器物亦投入极大热情,从样稿设计、匠役选择到造册清算、定期修缮,均参与其中。乾隆帝对御用器物的直接管控已引起学界关注,但先贤学者多侧重于高宗的具体实践,其背后深层次原因,鲜少讨论。笔者认为高宗之所以能够钦定祭器,主导变革,主要得益于以下三个方面:

一是儒学深厚,品味独特。清廷以儒家为尊,大力推崇中原文化。高宗率先垂范,无论是对太庙用尊的复兴,还是对仿古瓷器的烧造,其始终强调“依古”而行。有学者指出,此“古”是“由儒家经典的文字说明阐释意义,由宋代以来的庙学脉络汲取古代祭器意象”。这一观点,亦可在《图式》中得到印证。是书引经据典,将汉代郑玄考注《礼记》、宋代聂崇义辑绘《新定三礼图》等奉为圭臬,集前朝儒家典制之大成,以儒家经典为范式。需要强调的是,清代统治者虽均奉行儒家文化,却因诸帝审美有差,成造器物风格迥异。康熙朝器物多呈浑厚古拙之风,雍正朝则代之以文雅清秀之貌。至于乾隆帝审美,虽众说纷纭,但其多元融合、力主创新的盛世王者之风,不可抹灭。

二是知人善用,管控得当。据前引乾隆十三年成造祭器档案可知,铜器、瓷器、丝竹器、金嵌玉祭器等,分别交由庄亲王、唐英、苏州织造及造办处成造。从内廷传达旨意开始,直至祭器完成后,将其恭呈御览,鉴定等级,高宗力求掌控每一个环节。如此举措,一方面源自他对祭器属性及官员能力的充分了解,一方面得益于其与有司匠役的有效沟通及管控。乾隆帝对御用器物的管控并非一蹴而就,而是在诸多考量与实践下逐渐形成的,权且以成造瓷祭器为例,略作说明。清代仿铜瓷祭器为历代首见,烧造工艺较为复杂。如豆、登等圆形器尚可自然拉坯成型,若遇簠、簋等方形器,则需使用模制、片接等技法,大大增加了开裂风险。由于烧造难度大、核验标准严格,乾隆初年烧造瓷祭器常存在“不堪使用”现象,督陶官唐英不仅屡遭训斥,还被责令照数赔补。为提高包括瓷祭器在内的官窑瓷器成品率,高宗与唐英多方沟通,制定完整、系统的管控方案。乾隆元年,清查内廷藏前朝瓷器数量,成造清册;乾隆四年至十二年,商定次色、破损瓷器折价事宜;乾隆十二年,修订瓷器造作则例。最终形成一套以皇帝为主导、官员监造、匠役生产的固定流程。

三是技艺纯熟,国力昌盛。乾隆帝统治期间,经济繁荣,国力昌盛。在此大背景下,高宗方可对御用器物成造投入更多人力、财力支持。乾隆二年(1737年),单次承烧官窑瓷器已达47120件,烧造瓷器经费也由每年8000两调整为10000两。乾隆八年(1743年),陶、瓷器制作章程——《陶冶图册》出版,高宗制作“全美瓷器”的意图及信心尽显。除烧造“全美瓷器”外,乾隆朝铜祭器亦数量庞大、工艺复杂、花费甚巨。乾隆十三年,由庄亲王办造坛、庙铜祭器达2168件,耗银25650余两。铜器成造尤为精细,以铜簋为例,需经拨蜡、封花纹、上泥、出蜡、烧窑、铸火、粗锉、鏊錾花纹等,各流程用工不等,183件铜簋共用匠12857分工,尤见工艺复杂、制作精细。

尽管祭器制作流程复杂,但在清廷高度重视、鼎力支持下,顺利成造。祭器变革中,乾隆帝不仅积极参与,躬身钦定,还打破部院界限,依据祭器特性,择专人制造。形成以皇帝为主导、庄亲王等总管、多部门协办的管理体系。正是在高宗的带领下,人尽其才,物尽其用,“全美祭器”方得以造竣功成。

经费开支

此次祭器变革花费甚巨,经费来源成为不可忽略的重要问题。以往论述国家及内廷祭器成造费用时,部分学者认为二者泾渭分明。王光尧先生依据雍正朝《大清会典》对“凡坛、庙、陵寝需用祭器,照太常寺图样、颜色、数目,颁发江西烧造解部。其动用钱粮知会户部给发”的记载,指出“烧造祭器列在工部都水清吏司职掌内……江西烧造,完成后也解送工部,所有须用钱粮则由户部给发。总之,这一切都是在中央政府的范畴内进行,财政也由国家支出。而相应的‘上用瓷器’、‘内廷用瓷’则由内务府负责办理,财政支出报内务府奏销”,认为清朝通过这一手段,将祭礼分为国家与内廷诸祀两类礼法制度。

然而,笔者通过对内廷档案的梳理,发现部分观点尚可补充。如乾隆十三年成造坛、庙用铜祭器,共用铜27600余斤、用工价物料银16863两有余,另有煤炭、蓖麻、铁丝等项,所用银两出自内务府广储司银库,应需物料则从内务府库贮领取。乾隆十八年(1753年),允禄奉命添造孔庙铜爵等祭器,其所用工价、银两、铜斤照依乾隆十三年成造祭器核裁之例,向该库(内务府诸司、库)领用。此外,乾隆二年,唐英奉旨烧造坛、庙、奉先殿瓷祭器时,对所烧“不堪用器”赔补白银2100余两,所赔银两陆续交至养心殿造办处。上述现象皆表明部分国家祭器由内务府出资成造,即部分国家祭器经费出自内廷,二者并非泾渭分明。有鉴于此,笔者就祭器成造经费问题,进一步说明。

造成上述两种观点分歧的主要原因有二:一是器物成造钱款向不固定。康熙十九年(1680年)十月,上谕:“派内务府官、工部官各一员,笔帖式各一员,动用江西藩库正项钱粮烧造瓷器,以供内用,所用钱粮,由工部奏销。”康熙二十七年(1688年)三月,奏准停止烧造。雍正四年(1726年)七月,遵旨派内务府官一员,照旧例于江西烧造瓷器。次年二月,奏准停用正项钱粮,于淮关盈余银两内动支烧造。所用钱粮,岁底呈销内务府。凡坛、庙、奉先殿所需爵、盏、碗、盘等项,如不敷用,具奏,交江西烧造瓷器处敬谨烧造,如数赍送。是知,康熙年间,瓷器烧造需动用正项钱粮,由内务府司员会同工部人员,共同承办。雍正五年(1727年)起,国家坛庙正祀及奉先殿等内廷祭祀用瓷经费则出自榷关盈余钱粮,停止动用正项钱粮。

二是祭器类型复杂多样,不同祭器经费来源各不相属。祭器依使用对象划分,包括京师及各州县用国家祭器及内廷用皇家祭器。雍正五年以降,京师坛庙用器虽部分出自内廷,各州县坛庙祭器的确由工部负责。乾隆十年(1745年),工部尚书哈达哈还因陕省各府州县置备社稷等坛庙器用银浮多,上奏据实核减,可为证明。然而,由户部出资、工部成造的各州县用器仅为国家祭祀用器的一部分,据此推测国家祭器成造经费皆由国家支出,未免有失全面。

综上可知,祭器成造与内廷联系紧密,尤其在经费来源方面,难以单纯用“国家用器”与“内廷用器”加以区别。阐释这一现象,颇为复杂:首先,内务府与中央六部关系错综,经费来源互为补充。有清一代,国家财政由户部负责,宫中财政则隶属内务府。然而,已有学者指出:“清廷虽然反复强调‘宫中府中,界线分明’,但事实并非如此。”先贤多强调内务府对国家经费的移挪,却忽视了其对国家的“反哺”。乾隆朝成造祭器经费出于内帑,恰为此观点的重要补充。其次,乾隆朝经济繁荣,可为祭器成造提供资金支持。是时,内务府积存银两众多,方能“反充外府之用”。此番祭器变革规模庞大,花费甚巨,不仅人员安排存在较大灵活性,经费出入亦无定项,实非“常例”,成造祭器事件本身具有特殊性。

结语

综上所述,乾隆朝祭器变革具有如下特点。

内务府为主力,“家国一体”,特色分明。乾隆朝祭器变革涉及人员众多、花费金额巨大,内务府在人员安排、经费花销等方面贡献尤巨。成造祭器虽兼涉家、国之用,但奉职天子家事的专门机构——内务府成为此次变革的主力军,突出反映了“家国一体”特点。此特点一方面由清帝身份的双重性决定,其集“一家之主”与“一国之君”于一身,“内廷”与“外朝”难以简单割裂。另一方面则基于内务府自身特点。内务府掌天子家事,下辖诸司为皇帝担犬马之劳,是以成为祭器变革的主要参与对象。正是得益于“家国一体”这一特点,以内务府为主体的变革成员方能集天下能工巧匠,毕其功于一役,为祭器变革提供人力支持及资金保障。

乾隆帝为主导,规酌旧制,参以新谟。祭器变革中,乾隆帝不仅躬身钦定,还形成皇帝主导、内务府大臣总管、多部门协办的管理体系。高宗本人的礼制思想直接影响了祭器变革,无论是复古成造太庙用尊,追溯添设三代青铜器纹饰,还是实现瓷祭器的“名实相副”,其始终强调“依古”而行。此“古”并非对前朝旧制的盲目遵从,而是取仿先秦古礼,直溯儒家礼制源头。此外,在秉承古制的前提下,斟酌时宜,加以重塑,并将此理念施行于其他礼器。乾隆四年,千年祈福神器、金银器巅峰之作——“金瓯永固”杯完美现世;乾隆十三年,瓷中至尊、釉色大典——各种釉彩大瓶“瓷母”烧造成功。江山永固的帝王愿景、知音好古的文人品味、有容乃大的时代风貌,造就了高宗的独特审美,其亦成为儒家核心——“内圣外王”思想的真正践行者。在此礼制思想引领下,器物制作精湛、种类丰富,集有清一代工艺之大成,成为高宗打造“文化大业”的重要体现。

儒家文化为主线,多元并蓄,礼运中华。乾隆帝尤重祭礼,强调“朕思八政,祀居其首”。其对“礼”的强调,不仅因少数民族政权急需借助儒家礼制,确立王朝正统地位,更缘于清代统治者对儒家文化的涵濡。通过本文对乾隆朝祭器变革的论述可知,乾隆帝以儒家文化为核心,将儒家礼制施于国家祀典。与此同时,亦未忽视满、蒙、藏等多元文化的调合。经此过程,清代统治者由“满洲之主”化身“中华之君”,进一步推动了中华民族的繁荣与兴盛。

(本文首刊于《中国国家博物馆馆刊》2025年第5期,作者聂卓慧[吉林师范大学历史文化学院],澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论